© SELMA All rights reserved.

ロペ・デ・ベガ「フエンテ・オベフーナ」考察ータイトルの劇的意味とその妥当性ー

「宗教騎士団」とは、中世において聖地巡礼者保護・聖地防衛を任務として設立された、騎士道と修道精神をあわせ持つ修道会であり、第一回十字軍の遠征(1164年)以降、パレスチナに結成された聖ヨハネ騎士団やテンプル騎士団、そして、プロイセンのドイツ騎士団が「三大宗教騎士団」とされる。また、イベリア半島でもイスラム勢力を追い出す戦力と新征服地に再入植したキリスト教徒を守るために、シトー修道会によって騎士団が創設された。それが、本書で扱われるカラトラーバ騎士団、サンティアーゴ騎士団などであり、また、本書の中心人物である、暴君フェルナン・ゴメスや騎士団長が属するのが前者のカラトラーバ宗教騎士団である。史実におけるカラトラーバ騎士団も、修道士と騎士の両道を一体化した文武両道とも言える僧団であり、レコンキスタにおいて、十字軍の使命感を持って一致団結し、活躍したとされる。また、彼らはローマ法王直属の治外法権的存在であり、国王には従属しなかったという。本書においても、カスティーリャ王位継承をめぐる、カトリック両王と、ポルトガル王アルフォンソを支持するカラトラーバ騎士団長との争いが、サブプロットとして展開されている。一方、メインプロットとしては、カラトラーバ騎士修道会の筆頭領主として、領地であるフエンテ・オベフーナを統べるフェルナン・ゴメスの村人たちへの横暴な行為と、それに対する不満を持っていた村人たちの反逆が、三幕から成る本書の中心として展開されている。以下、第一幕から順番に分析していく過程で、一読者(観客)としての立場からも、作品の面白さを述べつつ、以下に設定する問題について考えてみたい。Fuente Ovejuna: Edición recomendada para ESO y Bachillerato

問題設定

(1) タイトル「フエンテ・オベフーナ」の持つ劇的意味とその妥当性。

(2) 演劇「フエンテ・オベフーナ」のテーマとは何か。及び「人間」として生きていく上で絶対に譲れない”大切なもの”とは。

「第一幕分析」

場所:カラトラーバ騎士団長の邸宅の広間

(一場)若い騎士団長の礼儀について話し合う領主と従僕。(二場)領主は、騎士団長に、カスティーリャ王位継承問題において、(騎士団長の)親戚であるポルトガル王を支援することによって名誉をあげることを忠告し、そのために、軍事上の要衝となるシウダー・レアールの攻略を進める。

場所:フエンテ・オベフーナの広場

(三場)村娘ラウレンシアとパスクアーラが、領主の破廉恥行為に対する不満を言い合っている。フエンテ・オベフーナの領主であるという身分・権力を利用して村人たちを支配し、特に、「女」に対して二人の従僕をとりもち役として遣わし、あらゆる手練手管を弄して誘惑しようと企むなど、二人の会話を通してすでに三場から、領主の悪党ぶりが伺われる。また、一方で、どんなに誘惑されようが決して騙されないという、ラウレンシアとパスクアーラの男に対する慎重さも伺われる。領主によってなぶりものにされた他の何人もの女たちの教訓からも、男というものに対する偏見が強くなり、誰も信用することができなくなってしまうのは理解できる。よほど、村の女たちは領主によってひどい目にあわされていたのだろう。

(四場)フエンテ・オベフーナの若者たちが「愛」について議論している。あらゆるものを統べおさめ、人の目に触れる全てのものが必然的に順応していく「愛」、あるいは、人がそれぞれの気質や性質に応じて抱く「愛」を「自然の愛」とし、その存在は認めるが、それ以外の「愛」は全て、他人ではなく自分自身のみを愛する「自己愛」に過ぎず、本当の「愛」ではないと主張するメンゴと、この世もあの世も全て調和がとれており、また、「愛」は融和の精神そのものであるから、調和こそが純粋な「愛」であると主張するバリルドが対立する。ここでは、彼らそれぞれの現時点での「愛」に対する考え方が伺われ、今後の劇の展開とともに、一人一人の「愛」の形が、彼らの生き方にどのように反映されていくのか、または、どのように変化していくのかを、比較しながら見ていく上で非常に興味深い。

(五場)フローレスが登場し、戦いの状況、つまり、カラトラーバ騎士団の手によって、シウダー・レアールが攻略されたことが若者たちに伝えられる。町を攻略した領主の武勲を称える気持ちこそが勝利の最高の栄冠であるとして、村人たちに、快く領主を迎えることを命じる。

(六場)楽隊による領主の勝利を祝う歌で始まり、村人たちは、領主の武勲によって村に名誉が与えられたのだと喜び、彼らの心からの献上品として多くの贈り物を領主に渡す。贈り物として例えば、一群の鵞鳥、塩漬けにした太った豚を十頭、虚勢した若鶏、雌鳥など、決して、純金や武器、馬などといった豪華なものとはいえないが、彼らにとっては精一杯の敬愛であり、その敬愛こそが黄金であるという。これに対して領主も気を良くし、村人たちの自分に対する敬意に礼を言う。こうして見ると、少なくともこの時点では、領主と村人は良い主従関係にあるようにも見える。しかし、次の七場から徐々に領主の横暴さが顕在化することになる。

(七場)自分が支配下にあるにも拘らず、つれない態度をとるラウレンシアとパスクアーラに声をかける領主。1ヶ月以上も彼女たちを追い回しているということから、相当執念深く、プライドの高い男であるように思われる。また、彼女たちを、村人からの「贈り物の一部」として扱い、無理やり家の中に入れ、ドアの鍵をかけるようオルトゥーニョに命じた領主、あるいは、ラウレンシアに言った「旦那は、お前の肉があめあてなのさ」というオルトゥーニョの一言からも、いかに彼らが、「女」を所有物として扱い、肉体的快楽や心の休息所としてのみ使っていたのか、という「女」に対する蔑視があったことも伺われる。しかし。結局、この後二人はなんとか逃げ出す。

場所:王室の広間

(八場)戦争の準備をし、体制を整える作戦を行う両王のもとに、カラトラーバ騎士団の要塞として攻略されたシウダー・レアールから二人の司会議会が謁見に来る。

(九場)シウダー・レアールがカラトラーバ騎士団によって包囲され、占領されたこと、そして、その背景には、フェルナン・ゴメスの支援と策があったことを述べ、彼らの支配からの助けを求めると同時に、フェルナン・ゴメスが領地であるフエンテ・オベフーナにおいて、言葉では言い尽くせないほどの乱交を重ね、住民の生活を脅かしていることをも伝える市会議員。これに対して国王は、カブラ伯爵とともにマンリーケ、および、二中隊を送り、思い上がった連中の征伐に向かわせる。つまりこの時点ですでに、領主の悪行ぶりは国王の耳に入っていたのだといえる。

場所:フエンテ・オベフーナの村はずれ

(十場)フロンドーソがラウレンシアに愛を伝える。

「会って話をする度に命が縮まる思い」

「ラウレンシアのことで心を痛め、彼女のことを想うあまり夜も眠れない」

「食事も喉を通らない」

などの台詞から、彼がどんなにラウレンシアを愛してしているのか伺える。いずれも「恋」をした時には付き物の症状であるからだ。ラウレンシアを「肉の塊」程度にしか見ていない領主に比べたら対照的に、純粋かつ誠実な「愛」である。一方、そんなフロンドーソの熱い想いを聞いたラウレンシアは、

「今んとこ何とも思っちゃいないけど、そのうち好きになるかもしれない」

と、微妙な返答をする。まだ「男」に対する偏見を捨てられないのか、それとも、まだ恋愛自体に興味がないのだろうか。いずれにせよ、「恋」には慎重で、お堅いラウレンシアが、フロンドーソのストレートで純粋な「愛」を知り、今後彼女の「男」に対する見方がどのように変化し、二人の恋がどうなっていくのかは、観客としては興味深いところだろう。

(十一場)そこへ偶然、小鹿の後を追ってきた領主が現れ、いつものようにラウレンシアを誘惑する。同じくラウレンシアも、いつも通り、領主をはねつけ逃れようとする。領主の

「自分の領主を軽くあしらうような横柄な態度をとるのは、お前一人だけだ。ほかの女はすぐに自分の思い通りになるというのに。」

という台詞からは、女という女は全て自分の思い通りになるのであり、そうならないなら力ずくで、というなんとも傲慢で、破廉恥な人物像が見えてくる。何を言っても決して態度を変えないラウレンシアに腹を立てた領主は、ついには大弓を出して彼女を脅迫するという、人間として理解し難い行動に出る。なぜ、彼はこのような行動にしか行き着かなかったのだろうか。今までの言動を考慮しても、あまりにも非人道的なものが多く、彼の中には、「愛情」という概念自体がないように思われる。もしかしたら、本当に誰かを好きになったこともなければ、愛されたことさえないのかもしれない。だとしたら、「愛」自体が何なのかを知らなくても不思議ではないし、ある意味、不器用で、かわいそうだともいえるのだろうか。

(十二場)隠れていたフロンドーソが、隙を見て激情する領主から大弓を奪う。なんと、フロンドーソは、領主の胸の十字に恐れを感じつつも、愛するラウレンシアの為に、怒り狂う暴君に楯突いたのである。豪胆で知られる領主に自ら反抗するなどといった捨て身の行動は、「愛」ゆえにできることであり、領主には決して真似できないし、理解さえできないだろう。実際に領主は、そんな勇敢なフロンドーソに対して、

「この土百姓の犬め」「この恥知らずのたわけ者め」「この下司野郎めが」

と、明らかに彼を見下した態度で怒鳴るばかりである。とは言うものの、フロンドーソが去った後に、

「冷や汗もんだった。あんな奴に手が出せないなんて、まったく情けないにも程があるわ」

などと言っていることから、内心はびびっていたことがわかる。実は、臆病なところもあるようだ。この百姓による大胆な侮辱事件をきっかけに、領主のフロンドーソに対する復讐が始まるのだが、一方で、フロンドーソの勇気ある行動がきっかけとなり、ラウレンシアの「男」に対する見方が変わり、彼女もフロンドーソを愛するようになったという意味では、ここでとったラウレンシアの行動は、彼にとって、また、ラウレンシアにとっても価値のある、大きな転機であったといえるだろう。「力」でラウレンシアを無理やり手に入れようとしたが逆に嫌われていった領主と、あのラウレンシアが一瞬にして「恋」に目覚めたように、「愛」で愛する人の心を射止めたフロンドーソ、対照的な両者の結末からは、(世の中には色んな人がいるから、一概には断言できないが、少なくとも一読者として)人の心を動かすのは、結局は「力(権力)」や「お金」ではなく、やはり「愛」なのだと痛感させられた場面である。

[第二幕分析]

場所:フエンテ・オベフーナの広場

(一場)エステバンと村会議員が広場に来て、村の穀物の不作、占い師の予言への不満について話し合う。村会議員は、村が平穏無事であることを祈り、フェルナン・ゴメスに願い出ることを提案する。(二場)学士レオネーロとバリルドが広場に来て、印刷術について話し合う。(三場)フアン・ローホと一人の農夫が広場に来て、領主の悪行について話し合う。

(四場)ラウレンシアを自分の意のままにできないことに業を煮やした領主が、オルトゥーニョ、フローレスとともに広場に来て、その不満をラウレンシアの父であるエステバンにぶつける。娘を侮辱され、父親として彼女の名誉のためにも言い返したエステバンに対して、領主は

「この減らず口をたたく百姓めが」

と、いつもの決め台詞である。村会議員の

「わしらの名誉を踏みにじるのはどうかと思います」

の一言に対して、領主は

「お前たちなんぞに名誉があるとでもいうのか。カラトラーバ騎士修道会のような名誉が」

と。さらには、悪行を働く領主の血が混ざることで、彼ら村人の純潔な血が汚れ、名誉が損なわれると言った村会議員に対して、領主は

「いずれにせよ、お前たちの女にとっては名誉になることだ」

という始末である。要するに、領主にとっての「名誉」と、村人にとっての「名誉」の概念自体が異なっているのである。これでは、話が平行線であるのも無理はないだろう。以後も、何度か村人たちが道理にかなった、もっともな意見を言うが、同じことの繰り返しで話にならない。何を言っても上から村人たちを見下し、彼らを虫けら同然に扱うような、残酷な台詞が返ってくるだけであるからだ。このような領主の横暴さに対して、村人たちの不満や我慢が、次第に限界に達していくことになるのも当然である。

(五場)農夫たちが去り、領主と従僕だけになると、彼らはフロンドーソの行方について話し出す。その後、話題が「女」に移ると、領主のこの上ない女好きぶりが公然と披露される。その名も「ラウレンシア」や「パスクアーラ」のみならず、「オラーリャ」「イネス」…といった具合である。こんな領主のことだから、他にも何人いるのか計り知れないだろう。また、

「俺は、尻軽女が大好きだ。あとの支払いも少なくて済むし」

という明らかに「女」を馬鹿にした発言をしていることから(領主に心を許す尻軽女にも問題はあるが)、彼にとって、「女」は「人間」としての心や誇りを持たない、いわば、肉体的快楽を満たす「モノ」に過ぎず、主君である自分の意に従うことこそが、唯一「女」にとっての「名誉」であるのだと考えているように思われてならない。彼らにとっては小さなことでも、「女」としては、人間の尊厳に関わる重大な問題である。

(六場)兵士のシンブラーノスが現れ戦闘状況を伝える。彼によると、カラトラーバ騎士修道会が多くの血を流して手に入れた要塞シウダー・レアールが、カトリック両王の軍隊であるサンティアーゴ騎士団長ならびにカブラ伯爵の軍勢によって包囲され、今ではむしろ劣勢に立たされているという。そして、町がカスティーリャ国王の手に完全に落ちる前に、かつては、誉れ高きカラトラーバ騎士団長の右腕として、彼と共に活躍した領主に、一刻も早く何か手を打つように求めているのだ。こうしたことから、かつては輝かしい勝利をおさめたカラトラーバ騎士団の武運が、徐々に傾き始めているのだということが伺える。

場所:フエンテ・オベフーナの村はずれ

(七場)ラウレンシアが、メンゴとパスクアーラに、フロンドーソの勇敢さを称え、「男」の見方が変わったこと、そして、今ではフロンドーソを愛していることを告白する。ここで、領主の悪口を言い合う三人の会話から、彼らが領主のことをどのように見ているのか伺われる。

彼らは、領主のことをそれぞれ以下のように呼んでいる。

ラウレンシアは、

「あのむごい悪魔」

「血に飢えた獣」

「人非人でケダモノ以下」

メンゴは、

「あの気違い沙汰」

パスクアーラは、

「人間の皮をかぶった獰猛な虎」

などなど。これが、当事者である彼らから見た領主のそのままの姿なのであろう。少なくとも、「人間」とは思っていないようである。

(八場)ハシンタが、助けを求めてやってくる。シウダー・レアールへ向かう領主の下男が、彼女を連れ去ろうとしたのだ。ここで、勇敢にも「男」として彼女を守るべく名乗り出たのが、なんと、「他者への愛」を否定していたメンゴである。勇敢なフロンドーソに触発されたのだろうか。あるいは、親戚であるハシンタへの「愛」ゆえに起こした行動なのだろうか。それとも、何か下心のある「自分への愛」ゆえに起こした行動なのだろうか。いずれにせよ、自分よりも身分が高く、明らかに優位にある相手に対して、「他者(女)」を守るために、自ら名乗り出て戦おうとしたメンゴは、「男」らしく立派であると言えるだろう。(九場)さらに、フローレスとオルトゥーニョがハシンタを追ってやって来ると、メンゴは、彼女をかばおうとひたすら願い出た。こんな勇敢なメンゴに対して、彼らは

「まずはこいつの命を奪おう」

と言う。本当に、「人間」の心を持っているのだろうか。疑わしい。

(十場)非情にも、こんなタイミングの悪いときに、領主とシンブラーノスがやって来る。ここで、何を思ったかメンゴは、領主に慈悲を乞うが、残酷な領主は聞こうともせず、それどころか従僕に、メンゴへの復讐の許可を与える。こうして、何も悪いことをしていないのにも拘らず、「復讐」の標的とされた、かわいそうなメンゴは、投石器の帯で両手を縛られ、服を脱がされたあげく、手綱を使って、フローレス、オルトゥーニョ、そして、シンブラーノスの三人に鞭打ちにされてしまうのだ。これが、本当に「人間」のやることなのであろうか。

(十一場)領主は、村人たちよりも「高貴な身分」であるにも拘らず、自分の意に従おうとしないハシンタに対して不満をぶつける。これに対して自分の「名誉」が汚されたというハシンタに腹を立てた領主は、彼女を無理やり、力ずくで連れて行こうとする。そこで言った一言が、「お前は、わしのものにはせんが、その代わり軍の所有物にすることにした。」である。まったく、非道にも程があるといった具合である。彼は、自分が統治する「村人」以前に、「人間」自体を何だと思っているのだろうか。

(十二場)フロンドーソが、危険をかえりみず、ラウレンシアへの「愛」を証明するため、そして、彼女の自分への「愛」を確認するためにやって来る。ここで、二人の気持ちが完全にひとつになるのである。これがバリルドの言う「愛」、すなわち、精神の融和であろう。

(十三場)領主のあまりの非道さ、暴虐ぶりについて話す司法官。喪服やインクに負けないくらい真っ黒になるまで鞭で打たれたメンゴの身体、領主の毒牙にかかって傷ものにされたハシンタ、そして、領主にもてあそばれた挙句、従僕たちの間でたらいまわしにされた女たち…。話の内容から、村人たちがどんなに「名誉」を傷つけられ、悲惨な状況にあるのか伝わってくる。こんな暗い雰囲気の中、フロンドーソがやって来て、エステバンに、ラウレンシアとの結婚の話を持ちかける。その明るい知らせに、自分の「名誉」を守られたと大喜びするエステバンは、二人が相思相愛であることを確認し、結婚へと話は進む。これまでにはない程の喜びと幸せを味わうフロンドーソとラウレンシア。こうして、二人の結婚をきっかけに、領主の横暴さによって村人たちが辱められ、悲惨な状況が続いていた「悲劇」が、一転して穏やかな「喜劇」へと変わっていくのである。

(十四場)その頃、王位継承をめぐる争いが続いていた他方でも、状況に変化があったようだ。すなわち、六場において、すでに劣勢の立場にあり危機に陥っていたカラトラーバ騎士団の、カスティーリャ両王に対する敗北が決定的になったということである。それは

「盲目の運命の女神が、今日は人を高い地位にのし上げたかと思うと、明日には失墜させるのだからどうしようもないではないか。」

という騎士団長の台詞が全てを物語っているといえるだろう。これは領主の後の運命に関しても同じことが言えるのではないだろうか。

場所:フエンテ・オベフーナの広場

(十五場)楽隊が歌う中、村人たちの間で婚礼の儀が行われる。領主から受けたむごい仕打ちをジョークで言い合うバリルドとメンゴ。以前の陰鬱な雰囲気が嘘のように、久しぶりに村に明るさが戻り、とりとめのない話で盛り上がる村人たち。辛いことも悲しいことも全てが祝福になり、笑い飛ばしてしまえる程の幸せの中で、誰もが二人を祝福し、喜びを分かち合っていた。あいつらがやって来るまでは。

(十六場)穏やかで、和やかな「喜劇」は長く続かず、領主、フローレス、オルトゥーニョ、そして、シンブラーノスの到来とともに、一瞬にして、再び「悲劇」へと変わるのである。浮かれ騒いでいる村人たちの所へやって来た領主は、すぐさま臣下たちに、フロンドーソを捕らえ、縛り上げるように命ずる。以前にフロンドーソが自分に対して行った侮辱行為を根に持っているのである。許しを乞うパスクアーラや、花嫁を奪おうとした領主に非があると弁明するエステバン。どう考えても、村人の言い分が道理にかなっているが、権力を傘に、領主は強硬手段をとる。エステバンは無抵抗のまま鞭打ちされ、それをかばうラウレンシアも連れ去られる。結局、花婿フロンドーソだけでなく、花嫁ラウレンシアも連れ去られ、幸せな結婚式は、転じて惨劇となってしまった。「ああ、婚礼が弔いになるなんて!」というパスクアーラの台詞が、まさにこの状況を如実に表しているといえるだろう。彼らにとって、これ以上に不幸で、不名誉なことがあるだろうか。さすがに堪忍袋の緒に限界がきた村人たちは、問題の解決を図るべく、皆で策を練ることにする。

[第三幕分析:「フエンテ・オベフーナ」の持つ劇的意味とその妥当性]

場所:フエンテ・オベフーナの住民が集う場所

(一場)~(二場)「名誉」をことごとく汚され、嘆く村の男たち。話は、「復讐」すなわち「領主の死」か、あるいは「自分たちの死」か、二つに一つの選択を強いられる状態となった。(三場)男たちが選択を強いられ苦悩する中、命からがらやって来たのが、領主の仕打ちによって変わり果てた姿のラウレンシアである。肝心なときに行動に移せない男たちに対して、業を煮やした彼女は罵倒する。

「臆病な羊飼いと同じ」

「羊同然」

「石の塊」

「青銅」

「生まれつき臆病なウサギ」

「卑劣な田舎者」

「軟弱で女の腐ったような腰抜けの男」

…などなど。「女」にここまで言われたら「男」たちも黙ってはいられない。ラウレンシアの罵倒をきっかけに、エステバンをはじめ、フアン・ローホ、村会議員、バリルド、そして、二場では中立の立場だったメンゴまで、村の男全員が、「男」として、「村人」として、そして、「人間」としての誇りと名誉を挽回するために、心を一つにして戦い、死ぬことを決意する。ここまできたら、敵の力がいかに強大で、恐ろしくても、村人全員が、暴君を葬り去ることに賛同しているのだから、「暴君の打倒!」その一心である。もう、誰にも彼らを止めることはできないのだ。止める者さえいないだろう。今まで虐げられていた村人一人ひとりの、ばらばらだった思いが一つになるという、村人の「心の調和」、これに勝るものは他にないだろう。こうして、全員一致で「領主の死」という結論に達した。「人間」というよりはむしろ「虫けら」のように扱われ、これ以上落ちることはないというくらいに「名誉」を汚され、もはや失うものはなく、何も恐れるものなどなくなってしまった彼らにとっては、必然的な結論であるといえるだろう。これだけは決して譲れないのだという村人たちの強い思いがひしひしと伝わってくる印象深い場面である。

(四場)男たちが結束を固める、騒然とした雰囲気の中、ラウレンシアは女たちを結集し、女だけで隊を組み、これまでの恥辱をはらすべく立ち向かう決意を固める。つまり、「男」とは別に、「女」たちだけの復讐の機会を設けているのだ。領主に対する復讐は、一概に「村人」の復讐として括れないからであろう。ここが、本作品の面白いところであり、観客(特に女性)の興味を引き付ける筋としてもふさわしい展開であると考える。今まで、「女」は、「所有物」として扱われ、(パスクアーラが以前「私は女だから守ってやれない」「女だから守ってよ」などと言っていたように)女一人では自分の身を守ることさえできない、弱い存在であるとされていただけに、女には女の恥辱、そして、名誉があるのであり、「男」には頼らず「女」だけで戦うことにこそ意味があるのだと考えるからだ。今の彼女たちには、もはや「女だから」という言い訳はありえないのである。女の芯の強さを感じさせる興味深い場面である。

場所:領主の邸宅

(五場)両手を縛られたあげく、その縄で吊るされ苦しんでいるフロンドーソの所へ、村人たちがやって来て、家のドアを壊そうとする。これに対して領主は、フロンドーソに、彼らをなだめるように命じる。自分が窮地に陥った時の変わり身の早さにも長けているようだ。(六場)結局、ドアを打ち壊して向かってくる村人たちを前に、領主は、武力でもって立ち向かい、また、自ら彼らをなだめ、汚した名誉を償うことを誓う。しかし、

「名誉を傷つけられ激怒した民がいったん立ち上がったとなると、血を見ないうちは、あるいは、復讐が成就しないうちは決して引き下がりはしませんよ。」

という、フローレスの言葉どおり、もはや手遅れだった。彼らの心は一つ。

「フエンテ・オベフーナ万歳!暴君に死を!」

それしか見えていないし、考えてもいないのだから。

場所:領主の邸宅内から外へ

(七場)女の性を捨てた勇敢な兵士として、復讐に燃える女たちもやって来る。

「あたしたちもあの男を串刺しにしてやろうじゃないの」

とハシンタ。

「魂でも抜き取らない限り、復讐した気になれない」

とフロンドーソ。

一方、領主は

「ああ、もうだめだ。神さま。なにとぞ寛大なるご慈悲を!」

と、ついに観念するする。くどいようだが、今更何を言っても遅いのである。従僕たちも、

「許してくれ」「後生だから助けてくれ」

とフローレス。なんとも情けない貴族たち。以前の威勢の良さはどこへ行ったのだろうか。身分の差を武器に村人を、肉体的・精神的に支配し酷使してきた、かつては「強者」であった彼らも、村人が、フエンテ・オベフーナの名の下に、一つになってかかってきたら、こんなにもあっけなく打ち負かされてしまう(人数の差もあるだろうが)のだから、死を覚悟で、同じ恨みを抱き、心を一つにして戦ってくる「弱者」程、強くて怖いものはないのかもしれない。いずれにせよ、村人たちの「調和」の勝利であることは言うまでもない。

場所:王室の広間

(八場)戦いに勝利したことを国王に伝えるマンリーケ。その誇り高い知らせを喜び、戦地に留まり、引き続き王国の利益を守るカブラ伯爵へ多大なる信頼を寄せる国王。この時点で、メインプロット・サブプロット両方において、今まで観客にとって懸念となっていた問題に対する解決が図られ、比較的平和なムードの中、ほぼ事態は落着したように思われるが…。(九場)そこへ、命拾いをしたものの傷を負ったフローレスがやって来る。つまり、事件はまだ終わってはいないのである。これも観客の興味を引く効果の一つであろうか。彼は国王に対して、自分たちの非は認めず、全ては村人たちに責任があり、彼らが一方的に一揆を起こして領主を殺害したものとして、事実を歪曲した事件の詳細を報告し、国王による厳罰を求めたのである。少しでも人道的な面を見てみたかったが、最後まで、卑怯で恥知らずで汚い連中であったようだ。(領主の横暴さに関しては、一幕九場においてすでに耳に入っていたはずなのに、まったく疑わない国王もどうかと思うが)国王は、事件の悲惨さを受け止め、真相の究明に当たらせるべく、判事を一人遣わし、世間への見せしめとして村人たちを厳しく処罰することを約束する。

場所:フエンテ・オベフーナの広場

(十場)村人たちが、一本の槍の先にフェルナン・ゴメスの生首を掲げてやって来る。

「暴君どもに死を!」「イサベルにフェルナンド両陛下万歳!」

と、自らの手によって、暴君を殺し、フエンテ・オベフーナの「名誉」を守ったことを祝う歌を歌う村人たち。

「もう夜明けだ、新たな太陽とともに、われわれの日が始まるんだ」

という、フロンドーソの言葉に、村人(役者)も観客も、劇場にいる誰もが、新しい生活の始まりを感じただろう。しかし、国王が、事の真相を確かめるべく判事を送った以上、事態は未だ落着したとは言えないのである。エステバンの忠告により、両王の調べを予期した村人たちは、事前に対処すべく策を講じる。こうして決まったのが、何を聞かれても、どんな拷問を受けようと、

「フエンテ・オベフーナ」

とだけ返答するという、彼らにとっては簡単なようで、難しくも思われる対策である。(十一場)村会議員がやって来る。彼は、エステバンが予想したとおり判事が一人、護衛とともに村に来たことを村人に伝える。

場所:カラトラーバ騎士団の邸宅

(十二場)騎士団長と兵士が、今回の領主殺害事件に関して話している。残虐な事件に立腹し、自らが村人を叩き潰すと言う、カラトラーバ騎士団長をなだめる兵士。村はもはや両王の支配下にあることを認め、怒りを抑える騎士団長。

場所:フエンテ・オベフーナの村はずれ

(十三場)

「今ひたすら希求するは、愛する人の幸せ。夫が身近にいればわが悩みは増し、夫が去ってゆけばこの身は死を待つのみ」

と、愛する夫フロンドーソの身を案じ、彼を愛するがゆえに苦しむラウレンシア。(十四場)~(十六場)そこへ、彼女の「愛」に引き付けられたかのようにフロンドーソがやって来る。彼の身を案ずるラウレンシアは、危険から逃げ、命を大切にするように諭す。しかし、フロンドーソが、かつて自分の命をかけて守った、言ってみれば、自分の命よりも大切なラウレンシアを残して、自分だけ逃げるような卑怯なことをするはずがない。二人の恋を邪魔する疫病神である領主(ある意味では、領主は二人の恋のキューピットであったとも言える)がいなくなった今、こんなにも強く、お互いに愛し合う二人を引き離すことなど、もはや神でさえ不可能であろう。二人の「恋愛」も、今回の事件でいっそう深まったようだ。大きな障害を乗り越えた後の「恋」は一段と燃え上がるというが、彼らがそのいい例である。観客の中のカップルにとっても、お互いを思う気持ちがよりいっそう深まるのではないだろうか。ここで状況は一変して、ついに判事による村人たちへの拷問が始まる。つまり、劇の最後の「見せ場」であり、「山場」でもある。エステバンに始まり、子供、パスクアーラ…と、村人たちに対する厳しい拷問が続くが、誰一人として口を割ろうとはせず、彼らが揃って口にするのは

フエンテ・オベフーナ

ただこの一言である。そして、皆が最も心配していた、あのメンゴさえも口を割らなかった。こうしたことから、彼らにとって、今回の事件と、その結果彼らが得た「名誉」は、それほど重いものなのであり、今や彼らにとって「フエンテ・オベフーナ」は、単なる村の名称ではなく、一つの確固たる信念のもとに結集した、村人一人ひとりの不動の精神そのものだといえるだろう。したがって、タイトルにもなっている「フエンテ・オベフーナ」という言葉には、それだけ多くの人々の重く、深い意味があるのだと考える。かつて、「他者への愛」を「自己愛」に過ぎないとして、否定していたメンゴさえも、今ではそれを否定することはできないであろう。殺されるかもしれないような厳しい拷問に必死で耐えながらも、仲間達との「調和」の為に、最後に言ったメンゴの

「フエンテ・オベフーナでございます」

という言葉自体が、「他者への愛」を肯定するメンゴを証明しているからである。要するに、辛い拷問にも屈せず、「自分(への愛)」との葛藤に打ち勝ち、死を覚悟してまで他者との「調和」を守り、やっとの思いで発する一言、それが

フエンテ・オベフーナ

なのである。したがって、「フエンテ・オベフーナ」という言葉自体が、村人たちにとって、愛する人、家族、友人など、自分ではない他者(村人)に対して向けられた「愛」そのものであるとも言えるのだ。ここで、観客はようやく「フエンテ・オベフーナ」の持つ、本当の意味の重さ、深さを知り、深く感動するのであろう。以上の意味でタイトルとしてもふさわしいと考える。

場所:行幸中の女王の御座前所

(十七場)戦争にも勝利し、カスティーリャの状況が平穏無事であることを確認しあう両王。カラトラーバ騎士団長の来訪を伝えに、マンリーケがやってくる。(十八場)フェルナン・ゴメスの忠告と目先の利益にとらわれ、道を踏み外し、両王の意志に背いてしまった、これまでの態度や行いを詫び、赦しを乞いにやって来た騎士団長。今後は、両陛下に仕え戦い、二度とその意志に背かないと誓うことで赦しを得る。ここで、ようやく、サブプロットにおける国王とカラトラーバ騎士団の政治問題も落着する。(十九場)フエンテ・オベフーナでの取調べに赴いた判事が、結果報告のために謁見を申し出る。

(二十場)細心の注意を払って取り調べた結果の詳細を述べる判事。証拠が何もないため、村人全員を処刑するか、あるいは、全員を許すかの二つに一つの選択を強いられる国王は、直に村人に会って話を聞くことにする。(二十一場)今回の事件は、領主の横暴ぶりや仕打ち、そして、数え切れないほどの破廉恥な行為が原因で起こったものとして事実を伝える司法官。結婚式の日に愛する妻を奪われ、貞操を奪われそうになったことを伝えるフロンドーソ。鞭で打たれ、ひどい目にあわされたことを伝えるメンゴ。判事の拷問の時とはうって変わって、ここぞとばかりに事実を述べる村人たち。

ここでは、逆に「口を割る」ことが必要とされるからだ。場面や状況が変化しても、臨機応変に対処し、最後まで「調和」を崩さなかった村人は見事であり、これが最も大きな勝因であろう。実際、国王は彼らの言い分を聞き入れ、証拠不充分という理由からも、彼ら全員を無罪放免とし、フエンテ・オベフーナは、望みどおり王室の直轄下に措かれることになった。こうして、結局は、「悪」に対して「正義」が勝つという形で、全てが平穏無事におさまり、劇は幕を閉じる。

まさに「フエンテ・オベフーナ万歳!」ではないか。村人は、フエンテ・オベフーナの名の下に「調和」して一つになり、愛し合う二人は永遠に結ばれ、そして、憎き敵を倒すことによって、フエンテ・オベフーナが完全に「勝利」し、全てが平穏無事に終わる。観客にとっても、これほど楽しく嬉しい終わり方はないだろう。余談であるが、セルバンテスの「ヌマンシアの包囲」においても、本書の村人たち同様に、大切なもの(人)を守るために、命をかけて戦うヌマンシア人たちの姿があった。そして、彼らは、結果としてフエンテ・オベフーナの村人同様に、(自らの死を選ぶことによって)「名誉」を守ることもできた。こうした意味では、両者は、似ているようにも思われる。しかし、劇を終えて、唯一つ大きく異なる部分があることに気づく。すなわち、観客にとって、「楽しい(嬉しい)終わり方」かどうか、という点である。「自らの死」を選ぶことによって、「名誉」を守ったヌマンシア人たちの最期は、確かに立派だったが、劇を見終わって「楽しい(嬉しい)」か、と聞かれたら、「名誉」は別として、憎き敵は結果として倒すことができず、ヌマンシア人たち全員が死に、愛し合う二人は死に別れ、愛する友人や家族とも二度と会うことはできなくなる…ということを考えた場合、正直なところ肯定はできないからである。したがって、個人的な意見であるが、以上がセルバンテスとロペ・デ・ベガの二つの作品の大きな違いではないかと考える。最後に、以上の分析から考えられる、演劇「フエンテ・オベフーナ」のテーマを二つ述べて結論を試みることにする。

「フエンテ・オベフーナ」の二つのテーマ

① 自己との葛藤と他者への愛

愛する人、大切な家族や友人を守る為に、自ら、自分よりも身分が高く強い相手に向かっていき、命がけで戦ったフロンドーソ、メンゴ、エステバン、ラウレンシア、そして、最後まで口を割らず仲間との「調和」を守り抜いたフエンテ・オベフーナの村人たち。人間は誰だって、「自分」がかわいいし、悪いとはわかっていても時には、「自分」を守るために「他人」を犠牲にしようと思ってしまう気持ちを、少なくとも本音では持っているはずである。それが、劇の初めでメンゴが言っていた「自己愛」であり、私は決してそれを否定しようとは思わない。しかし一方では、そうした自己との葛藤に打ち勝ち、「自分」よりも「他者」(あるいは「他者との調和」)の方を大切に思う気持ち、すなわち、「愛」が芽生えた時、人間は「自分」を犠牲にしてまでも、その大切な「他者」の方を守ろうとするものでもあるということを、本書を通して痛感したし、決して否定しようとも思わない。改めて、「愛」の持つ力、影響力の大きさを感じさせられるばかりである。

② 「人間」として生きる権利

どんなに酷い扱いを受けようが、最後まで「人間」として生きることを理想とし、そのためには決して譲れない大切なもの、すなわち「尊厳」、「誇り」、そして、「名誉」などを守る為に、死を覚悟してまでも戦ったフエンテ・オベフーナの村人たち。私たち人間には、「人間」として生きていく上で、たとえ死んだとしても、決して譲れない大切なものがあるのだということを、彼らから学んだ気がする。すなわち、「人間」としての「尊厳」や「誇り」、そして、「名誉」である。どこで、どのように生まれ育ち、どんな姿をしていても、「人間」である以上、誰もが「人間」として生きる権利を持っているのである。どんなに高貴な人であろうと、その権利を奪い、生命を脅かすことは、同じ「人間」として、許されないのである。つまり、身分が高いか低いかの問題ではないのだ。だからこそ、彼らはどんな酷い扱いを受けようとも、その大切なものを守る為なら、たとえ相手が、領主であろうと、他の誰であろうと、命をかけて戦うのであろう。それが、「人間」なのだと考える。

「ルカノール伯爵」と「よき愛の書」比較論ー二つの作品の中世的面白さ

フアン・ルイス「よき愛の書」を読み、さらにその後に、ドン・フアン・マヌエル「ルカノール伯爵」を読むことで、前者を読んだ時点では見えな…

ピカレスク小説「ラサリーリョ・デ・トルメスの生涯」考察ーラサロの生涯と幸運と逆境とは

主人公ラサロは、トルメス川の岸辺にある水車小屋で水車番をし、粉をひくのを生業とする父トメ・ゴンサーレスと母アントーナ・ペレスの息子として、サ…

【英語4技能×語彙×学問のハイブリッド勉強法】愛用デジタル学習アイテム9選ー49インチDellウルトラワイドモニター×歴代Apple製品×ChatGPT活用法

「紙とペンと、テクノロジーも」 勉強は、紙(ノートなど)とペンだけではなく、テクノロジーも味方にして学ぶことができる時代になり、学びの形も…

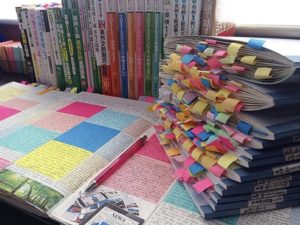

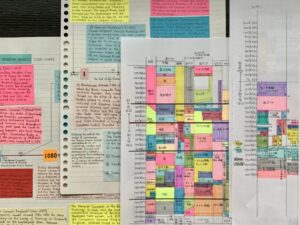

【言語派?言語×背景知識派?】知性と教養を深める英語×世界史勉強法&歴代の世界史学習必須アイテム7選―自作教材、ノート、iPad暗記法やChatGPT勉強法、歴史映画40選

言語オンリー?それとも背景知識もプラス? 語学学習にはさまざまなアプローチがあります。 言語そのもの(言葉の成り立ちや構造など)を集…

「スペイン幻想小説」に見る幻想2選ーロマン主義の思想、特徴とその魅力

ロマン主義時代の二つの作品、ホセ・デ・エスプロンセダの「義足」と、フアン・バレラの「人形」における幻想を分析していく過程で、カルデロン以降の…

文学に見るエル・シドと『他者』との関係-作者の視点から見る主従関係のあり方

Ⅰ、はじめに 1043年、ブルゴスに生まれた武将エル・シド(本名はロドリーゴ・ディアス・デ・ビバール)は、スペインにおけるレコンキスタ…

「わがシッドの歌」の面白さーレコンキスタの英雄シッドの魅力

「わがシッドの歌」("Cantar de mio Cid")を読み、シドをはじめ物語の登場人物や人間関係、そしてその外部に広がる歴史的背景に…

フアン・ルイス「よき愛の書」に学ぶ司祭の教えー「狂った愛」に付随する8つの大罪と武器とは

フアン・ルイス「よき愛の書」Juan Ruiz"Libro de Buen Amor" (1330)は、聖職者である主人公イータの司…

ティルソ・デ・モリーナ「セビーリャの色事師と石の招客」考察〜ドン・フアンの凄さと女の名誉〜

最も大切なものである操を守り続ける超一流の美女たち(四人)。そして、その大切なものを奪って逃げる色事師(超一流のプレイボーイ・ぺテン師)ドン…

文章&書く力を鍛える方法7選【論文・レポート・英作文・ブログ・SNSなど】

ブログやSNSなどを通して、個人が自由に発信できる機会も増えたので、「文章力を身につけたい」と思っている人は多いと思います。私自身も、英語で…

「ヌマンシアの包囲」考察〜セルバンテスの視点から見るヌマンシア戦争の意味

「ドン・キ・ホーテ」でも有名な、劇作家セルバンテスの「ヌマンシアの包囲」は、紀元前2世紀に、古代イベリア半島の小さな都市ヌマンシア市民が、大…

【福沢諭吉に学ぶ】学問・勉強をすすめる理由8選ー勉強で身に付く13の武器とは

福沢諭吉「学問のすすめ」 『なぜ勉強をすることが大切なのか』 人によって、色々な答え(人生や価値観など)があると思いますが、学問の大…

賢王アルフォンソ10世「聖母マリア頌歌集」考察―カンティーガに見る聖母マリアイメージ

カンティーガ(Cantiga)とは、中世のイベリア半島における単旋律の歌曲(頌歌)である。ヨーロッパに広がる聖母マリアにまつわる伝説を基にし…

【世界の教育格差】メキシコの初等教育普及過程における苦難とその影響ー日本との比較から考察

メキシコにおける初等教育普及は、近代化を進める手段として1910年のメキシコ革命以来の課題であったが、実際、その歩みは日本などと比べて遅々と…

効果的な世界史勉強法12選【英語学習で必要な知識・教養】ノートで紹介

世界史の必要性 私は、英語の学び直しと同時に、世界史の学び直しも始めたのですが、(英検1級の勉強をする中で)改めて痛感したことが、英語学習…

【頭が良い人の言動とは?】「英単語は書いて覚える?読んで覚える?」、「英検・TOEICは不要?」や「〇〇は無駄/無意味」という議論に思う”知性と教養”

勉強や勉強法等に関して、ネット上では 「資格試験(特に英検やTOEIC)は無意味」 「ノートを作る/書くのは無駄」 「英単語帳…

19世紀イギリスの社会と学校教育―民衆教育遅滞の原因に関する考察【大英帝国の栄光の礎と影】

I. 近代化過程におけるイギリスの教育 イギリスは世界でいち早く市民革命、産業革命を経験し、近代化を進めた。しかし、その一方では、教育の近…

19世紀イギリスの社会と女性〜ハーディ「ダーバヴィル家のテス」に見るヴィクトリア朝時代の光と影

原作は、ヴィクトリア朝時代(後期)の文豪であるトーマス・ハーディの名作「ダーバヴィル家のテス―純情な乙女」(Tess of the d'Ur…